Con una voce unica nel panorama letterario italiano del XX secolo, Pavese ha saputo catturare con le sue parole la complessità dell’esistenza umana, le sfumature dell’animo e la profonda connessione con le radici e la terra. In questa Antologia Minima scopriremo alcune delle più belle poesie di Cesare Pavese.

Pavese, con la sua abilità di narrare le emozioni e le esperienze umane in modo tanto crudo quanto poetico, ci offre uno sguardo senza tempo sulla vita, l’amore, la solitudine e la speranza. Cominciamo: sarà come smettere un vizio…

[ez-toc]

Poesie di Cesare Pavese da:

Lavorare stanca

I mari del sud

(A Monti)

Camminiamo una sera sul fianco di un colle,

in silenzio. Nell’ombra del tardo crepuscolo

mio cugino è un gigante vestito di bianco,

che si muove pacato, abbronzato nel volto,

taciturno. Tacere è la nostra virtù.

Qualche nostro antenato dev’essere stato ben solo

– un grand’uomo tra idioti o un povero folle –

per insegnare ai suoi tanto silenzio.

Mio cugino ha parlato stasera. Mi ha chiesto

se salivo con lui: dalla vetta si scorge

nelle notti serene il riflesso del faro

lontano, di Torino. «Tu che abiti a Torino…»

mi ha detto «… ma hai ragione. La vita va vissuta

lontano dal paese: si profitta e si gode

e poi, quando si torna, come me, a quarant’anni,

si trova tutto nuovo. Le Langhe non si perdono».

Tutto questo mi ha detto e non parla italiano,

ma adopera lento il dialetto, che, come le pietre

di questo stesso colle, è scabro tanto

che vent’anni di idiomi e di oceani diversi

non gliel’hanno scalfito. E cammina per l’erta

con lo sguardo raccolto che ho visto, bambino,

usare ai contadini un poco stanchi.

Vent’anni è stato in giro per il mondo.

Se n’andò ch’io ero ancora un bambino portato da donne

e lo dissero morto. Sentii poi parlarne

da donne, come in favola, talvolta;

ma gli uomini, più gravi, lo scordarono.

Un inverno a mio padre già morto arrivò un cartoncino

con un gran francobollo verdastro di navi in un porto

e auguri di buona vendemmia. Fu un grande stupore,

ma il bambino cresciuto spiegò avidamente

che il biglietto veniva da un’isola detta Tasmania

circondata da un mare più azzurro, feroce di squali,

nel Pacifico, a sud dell’Australia. E aggiunse che certo

il cugino pescava le perle. E staccò il francobollo.

Tutti diedero un loro parere, ma tutti conclusero

che, se non era morto, morirebbe.

Poi scordarono tutti e passò molto tempo.

Oh da quando ho giocato ai pirati malesi,

quanto tempo è trascorso. E dall’ultima volta

che son sceso a bagnarmi in un punto mortale

e ho inseguito un compagno di giochi su un albero

spaccandone i bei rami e ho rotta la testa

a un rivale e son stato picchiato,

quanta vita è trascorsa. Altri giorni, altri giochi,

altri squassi del sangue dinanzi a rivali

più elusivi: i pensieri ed i sogni.

La città mi ha insegnato infinite paure:

una folla, una strada mi han fatto tremare,

un pensiero talvolta, spiato su un viso.

Sento ancora negli occhi la luce beffarda

dei lampioni a migliaia sul gran scalpiccìo.

Mio cugino è tornato, finita la guerra,

gigantesco, fra i pochi. E aveva denaro.

I parenti dicevano piano: «Fra un anno a dir molto,

se li è mangiati tutti e torna in giro.

I disperati muoiono così».

Mio cugino ha una faccia recisa. Comprò un pianterreno

nel paese e ci fece riuscire un garage di cemento

con dinanzi fiammante la pila per dar la benzina

e sul ponte ben grossa alla curva una targa-réclame.

Poi ci mise un meccanico dentro a ricevere i soldi

e lui girò tutte le Langhe fumando.

S’era intanto sposato, in paese. Pigliò una ragazza

esile e bionda come le straniere

che aveva certo un giorno incontrato nel mondo.

Ma uscì ancora da solo. Vestito di bianco,

con le mani alla schiena e il volto abbronzato,

al mattino batteva le fiere e con aria sorniona

contrattava i cavalli. Spiegò poi a me,

quando fallì il disegno, che il suo piano

era stato di togliere tutte le bestie alla valle

e obbligare la gente a comprargli i motori.

«Ma la bestia» diceva «più grossa di tutte,

sono stato io a pensarlo. Dovevo sapere

che qui buoi e persone son tutta una razza».

Camminiamo da più di mezz’ora. La vetta è vicina,

sempre aumenta d’intorno il frusciare e il fischiare del vento.

Mio cugino si ferma d’un tratto e si volge: «Quest’anno

scrivo sul manifesto: – Santo Stefano

è sempre stato il primo nelle feste

della valle del Belbo – e che la dicano

quei di Canelli». Poi riprende l’erta.

Un profumo di terra e di vento ci avvolge nel buio,

qualche lume in distanza: cascine, automobili

che si sentono appena: e io penso alla forza

che mi ha reso quest’uomo, strappandolo al mare,

alle terre lontane, al silenzio che dura.

Mio cugino non parla dei viaggi compiuti.

Dice asciutto che è stato in quel luogo e in quell’altro

e pensa ai suoi motori.

Solo un sogno

gli è rimasto nel sangue: ha incrociato una volta

da fuochista su un legno olandese da pesca, il Cetaceo,

e ha veduto volare i ramponi pesanti nel sole,

ha veduto fuggire balene tra schiume di sangue

e inseguirle e innalzarsi le code e lottare alla lancia.

Me ne accenna talvolta.

Ma quando gli dico

ch’egli è tra i fortunati che han visto l’aurora

sulle isole più belle della terra,

al ricordo sorride e risponde che il sole

si levava che il giorno era vecchio per loro.

Due sigarette

Ogni notte è la liberazione. Si guarda i riflessi

dell’asfalto sui corsi che si aprono lucidi al vento.

Ogni rado passante ha una faccia e una storia.

Ma a quest’ora non c’è più stanchezza: i lampioni a migliaia

sono tutti per chi si sofferma a sfregare un cerino.

La fiammella si spegne sul volto alla donna

che mi ha chiesto un cerino. Si spegne nel vento

e la donna delusa ne chiede un secondo

che si spegne: la donna ora ride sommessa.

Qui possiamo parlare a voce alta e gridare,

ché nessuno ci sente. Leviamo gli sguardi

alle tante finestre – occhi spenti che dormono –

e attendiamo. La donna si stringe le spalle

e si lagna che ha perso la sciarpa a colori

che la notte faceva da stufa. Ma basta appoggiarci

contro l’angolo e il vento non è più che un soffio.

Sull’asfalto consunto c’è già un mozzicone.

Questa sciarpa veniva da Rio, ma dice la donna

che è contenta di averla perduta, perché mi ha incontrato.

Se la sciarpa veniva da Rio, è passata di notte

sull’oceano inondato di luce dal gran transatlantico.

Certo, notti di vento. È il regalo di un suo marinaio.

Non c’è più il marinaio. La donna bisbiglia

che, se salgo con lei, me ne mostra il ritratto

ricciolino e abbronzato. Viaggiava su sporchi vapori

e puliva le macchine: io sono più bello.

Sull’asfalto c’è due mozziconi. Guardiamo nel cielo:

la finestra là in alto – mi addita la donna – è la nostra.

Ma lassù non c’è stufa. La notte, i vapori sperduti

hanno pochi fanali o soltanto le stelle.

Traversiamo l’asfalto a braccetto, giocando a scaldarci.

Gente che non capisce

Sotto gli alberi della stazione si accendono i lumi.

Gella sa che a quest’ora sua madre ritorna dai prati

col grembiale rigonfio. In attesa del treno,

Gella guarda tra il verde e sorride al pensiero

di fermarsi anche lei, tra i fanali, a raccogliere l’erba.

Gella sa che sua madre da giovane è stata in città

una volta: lei tutte le sere col buio ne parte

e sul treno ricorda vetrine specchianti

e persone che passano e non guardano in faccia.

La città di sua madre è un cortile rinchiuso

tra muraglie, e la gente s’affaccia ai balconi.

Gella torna ogni sera con gli occhi distratti

di colori e di voglie, e, spaziando dal treno,

pensa, al ritmo monotono, netti profili di vie

tra le luci, e colline percorse di viali e di vita

e gaiezze di giovani, schietti nel passo e nel riso padrone.

Gella è stufa di andare e venire, e tornare la sera

e non vivere né tra le case né in mezzo alle vigne.

La città la vorrebbe su quelle colline,

luminosa, segreta, e non muoversi più.

Così, è troppo diversa. Alla sera ritrova

i fratelli, che tornano scalzi da qualche fatica,

e la madre abbronzata, e si parla di terre

e lei siede in silenzio. Ma ancora ricorda

che, bambina, tornava anche lei col suo fascio dell’erba:

solamente, quelli erano giochi. E la madre che suda

a raccogliere l’erba, perché da trent’anni

l’ha raccolta ogni sera, potrebbe una volta

ben restarsene in casa. Nessuno la cerca.

Anche Gella vorrebbe restarsene, sola, nei prati,

ma raggiungere i più solitari, e magari nei boschi.

E aspettare la sera e sporcarsi nell’erba

e magari nel fango e mai più ritornare in città.

Non far nulla, perché non c’è nulla che serva a nessuno.

Come fanno le capre strappare soltanto le foglie più verdi

e impregnarsi i capelli, sudati e bruciati,

di rugiada notturna. Indurirsi le carni

e annerirle e strapparsi le vesti, così che in città

non la vogliano più. Gella è stufa di andare e venire

e sorride al pensiero di entrare in città

sfigurata e scomposta. Finché le colline e le vigne

non saranno scomparse, e potrà passeggiare

per i viali, dov’erano i prati, le sere, ridendo,

Gella avrà queste voglie, guardando dal treno.

Puoi leggere queste poesie di Cesare Pavese in diverse edizioni. Noi ti consigliamo l’edizione Einaudi, che le raccoglie tutte.

Leggi anche: Frasi sulla Bellezza della Natura

Poesie di Cesare Pavese da:

Verrà la morte e avrà i tuoi occhi

In the morning you always come back

Lo spiraglio dell’alba

respira con la tua bocca

in fondo alle vie vuote.

Luce grigia i tuoi occhi,

dolci gocce dell’alba

sulle colline scure.

Il tuo passo e il tuo fiato

come il vento dell’alba

sommergono le case.

La città abbrividisce,

odorano le pietre –

sei la vita, il risveglio.

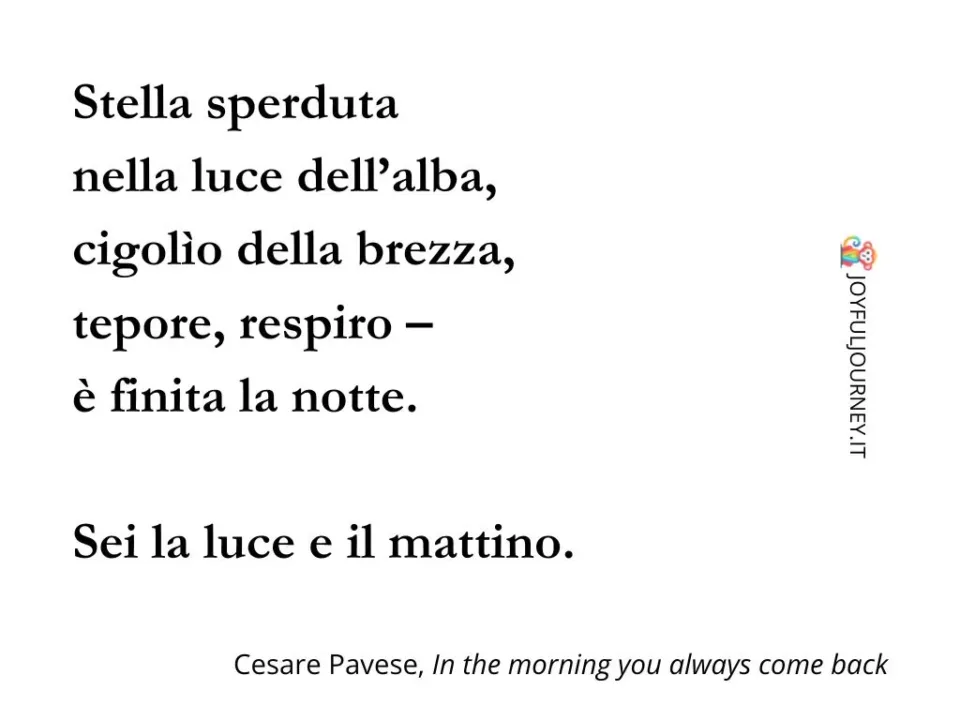

Stella sperduta

nella luce dell’alba,

cigolìo della brezza,

tepore, respiro –

è finita la notte.

Sei la luce e il mattino.

[Verrà la morte e avrà i tuoi occhi]

Verrà la morte e avrà i tuoi occhi –

questa morte che ci accompagna

dal mattino alla sera, insonne,

sorda, come un vecchio rimorso

o un vizio assurdo. I tuoi occhi

saranno una vana parola,

un grido taciuto, un silenzio.

Così li vedi ogni mattina

quando su te sola ti pieghi

nello specchio. O cara speranza,

quel giorno sapremo anche noi

che sei la vita e sei il nulla.

Per tutti la morte ha uno sguardo.

Verrà la morte e avrà i tuoi occhi.

Sarà come smettere un vizio,

come vedere nello specchio

riemergere un viso morto,

come ascoltare un labbro chiuso.

Scenderemo nel gorgo muti.

Puoi leggere queste poesie di Cesare Pavese in diverse edizioni. Noi ti consigliamo l’edizione Einaudi, che le raccoglie tutte. La raccolta Verrà la morte e avrà i tuoi occhi è reperibile anche in un’edizione più contenuta, insieme a La terra e la morte.

Cesare Pavese: la poesia, la letteratura, l’editoria

Per chi è già familiare con l’opera e la vita di Cesare Pavese, non è difficile riconoscere l’impronta inconfondibile che ha lasciato sulla letteratura italiana. Pavese, nato nel 1908 a Santo Stefano Belbo e tragicamente scomparso nel 1950, è stato una figura chiave del panorama letterario del Novecento, un autore che ha saputo intrecciare nelle sue opere la profonda introspezione esistenziale con un acuto commento sulla realtà sociale e culturale dell’Italia del tempo.

Critico letterario, traduttore, poeta e romanziere, Pavese si distingue per la sua capacità di esplorare tematiche universali come l’esilio, l’alienazione e la ricerca di un senso in un mondo post-bellico in profonda trasformazione. La sua opera è fortemente radicata nel paesaggio del Piemonte, che diventa non solo sfondo ma anche protagonista, specchio delle inquietudini e delle aspirazioni dei suoi personaggi.

La sua formazione letteraria, coronata da un brillante percorso accademico all’Università di Torino, si riflette nell’ampia gamma di influenze che caratterizzano il suo stile, dalla letteratura americana – di cui fu appassionato traduttore – alla narrativa europea contemporanea. Queste influenze si fondono in un linguaggio che, pur nella sua apparente semplicità, rivela una complessità e una profondità di pensiero notevoli.

Opere come “La luna e i falò”, “Il compagno” e “La casa in collina” offrono una visione lucida e spesso disincantata della realtà, mentre il suo diario “Il mestiere di vivere” è una testimonianza cruda e diretta della sua lotta interiore e della sua visione della vita e dell’arte.

Le poesie di Cesare Pavese, da “Lavorare stanca” a “Verrà la morte e avrà i tuoi occhi”, esprimono con intensità la sua costante ricerca di un contatto autentico con l’esistenza, un desiderio di trascendenza che si scontra con una realtà spesso aspra e alienante.

La sua morte prematura non ha fatto altro che accrescere il mito intorno alla sua figura, facendo di lui un simbolo della tormentata ricerca di senso di un’intera generazione. Pavese rimane un autore fondamentale, la cui opera continua a essere studiata, letta e apprezzata per la sua capacità di parlare all’uomo contemporaneo, testimoniando la complessità e le sfide del vivere.

Ti è piaciuto questa Antologia Minima su alcune tra le più belle poesie di Cesare Pavese? Potrebbe interessarti anche:

Poesie di Patrizia Cavalli (1947-2022) | Antologia Minima di Poesia